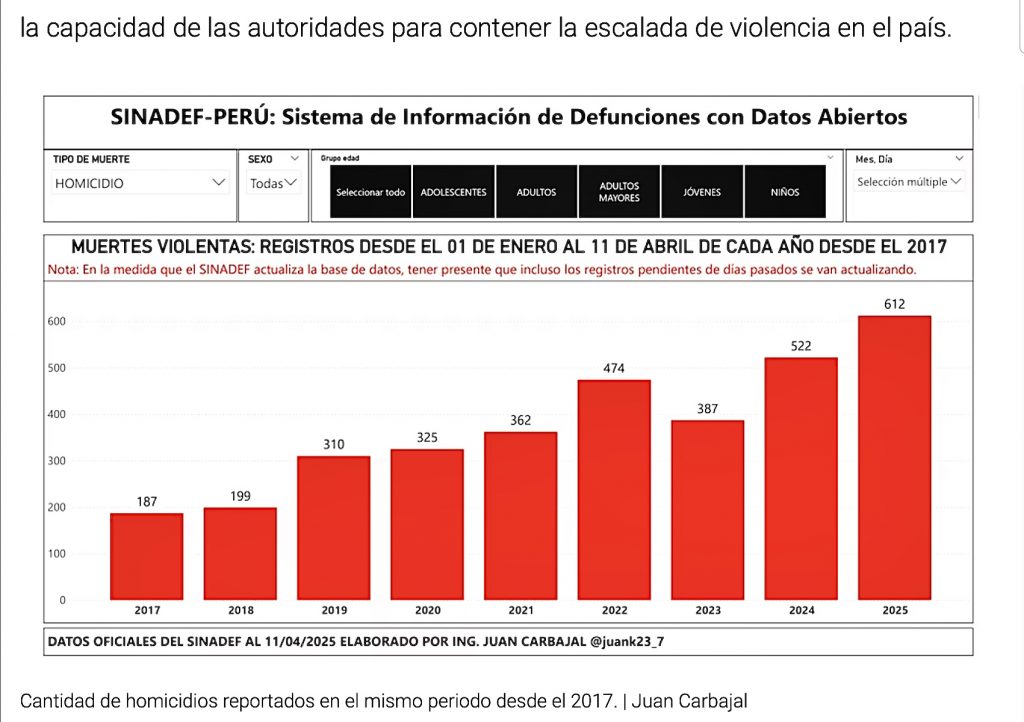

En los últimos años ha crecido alarmantemente la presencia de crimen organizado, extorsión, sicariato y violencia estructural en Perú, sobre todo en la capital y zonas urbanas; y muchas voces apuntan a la corrupción, debilidad institucional y complicidad política como causas centrales de esta crisis persistente.

Auge de la extorsión, sicariato y delincuencia organizada

- Entre enero y agosto de 2025, se registraron 18.385 denuncias por extorsión en todo el país, lo que representa un aumento del 29,3 % respecto al mismo período de 2024. infobae

- Según datos recientes, desde 2020 se han presentado más de 85.000 denuncias de extorsión en Perú, pero entre enero de 2024 y julio de 2025 sólo 20 casos terminaron con sentencias. Esta disparidad revela la magnitud de la impunidad. El Ciudadano+1

- Este fenómeno de extorsión masiva afecta especialmente a transportistas urbanos, vendedores ambulantes, pequeñas empresas, artistas y trabajadores informales — quienes frecuentemente deben pagar “vacunas” o protección a mafias locales.

La situación se ha vuelto tan crítica que empresas de transporte convocaron huelgas y protestas para denunciar el acoso de mafias y exigir protección estatal.

Institutions debilitadas, crimen fortalecido

Un informe reciente de Human Rights Watch (HRW) denuncia que el Congreso del Perú ha aprobado leyes y modificaciones que deterioran la capacidad de jueces y fiscales para investigar crimen organizado, y al mismo tiempo han redefinido “crimen organizado” en el Código Penal excluyendo muchos delitos vinculados a corrupción, extorsión o minería ilegal. Human Rights Watch+2Human Rights Watch+2

En consecuencia, a pesar del aumento de homicidios y extorsiones — muchos cometidos por sicarios bajo contrato — las organizaciones criminales operan con relativa impunidad. Human Rights Watch+1

Según HRW, en 2024 Lima registró 856 homicidios; la región que incluye la capital se situó entre las más afectadas. Human Rights Watch

El respaldo político: corrupción y connivencia como fertilizante del crimen

Expertos en ciencias sociales y politólogos señalan que la debilidad estatal y los vínculos entre mafias, élites políticas y actores corruptos son parte central del problema. En numerosas denuncias se menciona la colusión para beneficiar a actores vinculados a minería ilegal, extorsión y lavado de activos. infobae+2La República+2

Para organizaciones como HRW, la estrategia estatal — que incluye recurrir a decretos de “estado de emergencia” para justificar el uso de fuerzas de seguridad — no ha logrado contener la violencia. Al contrario: la represión sin reformas estructurales ha generado más desconfianza que resultados. Human Rights Watch+1

Impacto social real: vida cotidiana, temor y fractura comunitaria

El efecto del crimen organizado trasciende estadísticas: afecta la vida diaria de miles de peruanos. Comerciantes que no se atreven a abrir sus puestos, transportistas que viven bajo amenaza constante, artistas que cancelan conciertos por miedo, trabajadores informales que pagan “vacunas” para sobrevivir — todos son testigos de una inseguridad estructural que azota regiones urbanas e incluso algunas provincias.

Este clima de miedo y violencia fomenta desconfianza institucional, migraciones internas e incluso abandono de negocios informales, lo que profundiza la desigualdad social. Según estimaciones, las economías criminales generan miles de millones de dólares al año, beneficiando a quienes se nutren del caos. La República+1

¿Por qué el poder no actúa con firmeza?

Las razones apuntadas por analistas y organizaciones de derechos humanos son múltiples:

- Debilitamiento institucional por reformas legislativas que limitan la autonomía judicial — lo que reduce la capacidad real de investigar y sancionar crimen organizado.

- Captura del Estado por redes corruptas que protegen a mafias o que obtienen beneficios a cambio de complicidad, en sectores como minería ilegal, narcotráfico, extorsión o lavado de activos. infobae+1

- Estrategias de seguridad reactiva (militarización, estados de emergencia) sin un plan integral de prevención, justicia, reforma del sistema penal, protección de víctimas y reconstrucción institucional.

En palabras del informe de HRW: “El ataque del Congreso al Estado de derecho ha dejado a millones de peruanos más vulnerables frente al crimen organizado.

¿Qué piden los especialistas y la sociedad civil?

Las voces críticas coinciden en señalar una serie de medidas necesarias:

- Restaurar la independencia de la justicia y la fiscalía; garantizar que puedan investigar sin interferencias políticas.

- Fortalecer capacidades policiales e investigativas del Estado: medios técnicos, inteligencia real, procesos transparentes.

- Cortar las rutas de financiamiento del crimen: combatir minería ilegal, lavado de activos, corrupción, contratos públicos.

- Protección integral a víctimas, denunciantes y testigos.

- Políticas sociales, desarrollo territorial, oportunidades económicas reales — para reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante la criminalidad.

Organismos nacionales e internacionales coinciden: sin reformas estructurales, cualquier operativo será temporal y no cambiará las raíces del problema.

Conclusión: una crisis de seguridad e institucionalidad que exige un giro profundo

Perú enfrenta hoy una encrucijada: la expansión del crimen organizado amenaza la seguridad ciudadana, la economía informal y la democracia. La violencia, antes fragmentada, se profesionaliza y se infiltra en instituciones públicas, debilitando al Estado.

Si no hay un compromiso real de transparencia, justicia, reforma institucional y protección social, la espiral de violencia seguirá profundizándose. La ciudadanía exige más que promesas: exige resultados tangibles, sanciones reales y un nuevo pacto social basado en seguridad, equidad y Estado de derecho.

Este artículo busca dar voz a una realidad urgente y muchas veces invisibilizada, recordando que detrás de cada estadística hay vidas, familias y comunidades en riesgo.